Convegno Telegrafico Nazionale

Ariccia 13 Ottobre 2013

Impressioni sull'evento........(segue)

La telegrafia Morse in Italia

Vito Rustia, IZØGNY, IQRP 656

Il principio di funzionamento di un telegrafo Morse è molto semplice: quando il tasto chiude il circuito la corrente attraversa un elettromagnete che attrae una leva; questa preme contro una rotella inchiostrata il nastro di carta (detto “zona”) che scorre sotto di essa, tracciando così i punti e le linee che codificano il messaggio.

Nella realtà però il corretto scambio dei messaggi richiede l’impiego di ulteriori dispositivi oltre al tasto e alla macchina scrivente e un’opportuna organizzazione della rete di inoltro.

Oggi ormai sono pochi a conoscere le modalità con cui sulle linee terrestri del nostro

Paese si svolgeva il traffico Morse: per questo nel presente articolo ho voluto richiamarne in modo sintetico i principali aspetti tecnici.

Il codice impiegato

Innanzitutto è il caso di notare che il codice in uso sulle linee telegrafiche italiane non era quello originale di Morse, ma una sua derivazione(1).

L’idea iniziale di Morse era di codificare solo i caratteri numerici e creare un elenco di frasi standard da associare ai numeri trasmessi. Fu il suo socio Veil a estendere la codifica anche alle lettere, e per farlo si basò sulla frequenza che esse avevano nella lingua inglese(2), assegnando loro una combinazione di punti e linee (queste ultime in genere lunghe il doppio dei punti) tanto più breve quanto più la lettera era frequente. Per alcuni caratteri la codifica comportava anche una spaziatura differente tra i segni, o una maggior lunghezza delle linee.

Nel 1848 il tedesco Gerke(3) modificò, razionalizzandoli, quasi la metà dei caratteri

alfabetici e tutti i numerali del codice Morse e assegnò alle linee lunghezza tripla dei punti.

Con ulteriori piccole modifiche questo nuovo codice venne standardizzato nel 1865 dal Congresso Internazionale di Telegrafia di Parigi e successivamente fu adottato dall’ITU, International Telecommunication Union, divenendo il Codice Internazionale o “codice continentale” utilizzato pressoché ovunque(4), in seguito anche in radiotelegrafia.

I servizi telegrafici italiani adottarono il Codice Internazionale; il sistema di comunicazione con punti e linee generati a mano venne comunque chiamato “Morse”, in quanto il principio di funzionamento e la tipologia degli apparati rimanevano invariati.

Gli apparati e i sistemi di trasmissione

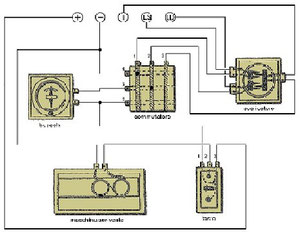

Gli uffici telegrafici erano sempre dotati di almeno un “gruppo Morse”, ossia di uno

speciale tavolo su cui erano fissati, secondo una disposizione standard, tutti gli apparecchi necessari al servizio (Fig. 1): il tasto, il commutatore, lo scaricatore, il galvanometro e la macchina scrivente con l’avvolgicarta. Questi apparati, che nel seguito esamineremo più in dettaglio, erano collegati tra loro per mezzo di conduttori collocati al di sotto del piano del tavolo.

Benché la trasmissione fosse sempre basata sull’invio/interruzione della corrente nella linea, l’esercizio di questa poteva avvenire secondo due modalità diverse: col sistema Morse ordinario o col sistema Morse a corrente continua(5).

Nel sistema Morse ordinario, detto anche “a emissione di corrente”, o “a corrente

intermittente”, i segnali venivano prodotti ogni volta che una delle stazioni chiudeva il

circuito abbassando il tasto, ossia in condizioni di riposo non vi era passaggio di corrente nel circuito. Tale sistema trovava impiego sulle linee di importanza secondaria.

Nel sistema Morse a corrente continua invece il circuito era costantemente percorso da una corrente, che allo stato di riposo manteneva attratte le ancore degli apparati ricevitori, e quindi per trasmettere era necessario innanzitutto interrompere il circuito. Senza addentrarci in particolari, possiamo dire che il vantaggio principale del sistema a corrente continua risiedeva nel più razionale utilizzo della sorgente di energia, che poteva essere collocata presso una sola stazione qualsiasi o suddivisa tra le due stazioni estreme della linea o anche, per linee lunghe, tra tre o più uffici, mentre col sistema ordinario ciascuna stazione doveva in ogni caso avere la propria sorgente.

Col sistema a corrente continua la corrispondenza poteva altresì avvenire con due diversi metodi: quello tedesco o quello americano.

Il metodo tedesco, progressivamente abbandonato per le difficoltà di corretta regolazione della macchina ricevente, si distingueva perché utilizzava solo i contatti posteriori del tasto, ossia quelli che quando esso viene abbassato si aprono. Quando ciò avveniva l’ancora della apposita macchina ricevente, non più attratta dall’elettromagnete, sotto l’azione di una molla antagonista andava a premere la “zona” contro la rotella inchiostrata e tracciava il segno.

Il metodo americano richiedeva invece l’utilizzo di un tasto speciale fornito di un

interruttore che in condizioni di riposo cortocircuitava la linea. Quando l’interruttore veniva aperto il circuito si interrompeva e tutte le ancore degli apparati sulla linea venivano rilasciate: allora abbassando il tasto e chiudendo così il circuito si poteva trasmettere con emissioni di corrente analoghe al sistema ordinario.

La sorgente di energia

La corrente elettrica continua necessaria all’esercizio della linea era prodotta da batterie di pile o da accumulatori.

Le pile utilizzate erano del “tipo italiano”, ossia pile a due liquidi di tipo Callaud migliorate adottando le modifiche proposte da D’Amico, un Direttore dei Servizi Telegrafici. La loro caratteristica principale era di fornire una corrente di intensità costante nel tempo. Ciascun elemento era costituito da un vaso cilindrico di vetro con una strozzatura a metà altezza, sulla quale poggiava una lamina cilindrica di zinco (il polo negativo). I due liquidi, soluzione satura di solfato di rame nella parte bassa e acqua acidulata da acido solforico nella parte alta del vaso, a causa della differente densità non si mescolavano apprezzabilmente. Al centro del vaso pescava un cilindro di rame (il polo positivo), protetto per parte dell’altezza da una camicia di piombo ad evitarne la corrosione da acido solforico. La forza elettromotrice era dell’ordine di 1 volt.

Gli accumulatori erano impiegati negli uffici di maggiore importanza (nel 1916 ad es. erano in uso a Bologna, Firenze, Milano, Messina, Napoli, Roma, Torino e Venezia) ed erano dei tipi Gandini o Tudor. L’accumulatore Gandini consisteva di un vaso cilindrico di vetro con al suo interno un ulteriore vaso poroso; due lamine di piombo erano poste rispettivamente dentro (il polo positivo) e fuori dal vaso poroso, entrambe immerse in una pasta costituita da piombo spugnoso, minio e soluzione acquosa di acido solforico. L’accumulatore Tudor era invece analogo a un odierno elemento di batteria da automobile. La forza elettromotrice circa doppia di quella delle pile, la minima resistenza interna e la minor manutenzione richiesta rendevano gli accumulatori di gran lunga preferibili alle pile. Per la ricarica si utilizzavano dinamo azionate da motori a gas o da motori elettrici alimentati dalla corrente di rete, o quest’ultima rettificata.

Per ottenere le differenze di potenziale e le correnti necessarie all’esercizio delle linee più pile o accumulatori venivano disposti in serie (in “tensione”, come si diceva) o in parallelo (in “quantità”) o in entrambe le combinazioni. In genere le correnti di linea erano deboli, comprese tra 12 e 20 mA; a titolo di esempio ciò significa che per coprire una distanza tra 10 e 25 km con una linea in filo di ferro da 4 mm di diametro erano richieste 12 pile Callaud in serie, che diventavano 90 per distanze tra 400 e 500 km (la mancanza di proporzionalità tra distanza e numero di elementi è dovuta al fatto che le resistenze interne delle pile, degli impianti di terra e degli altri apparecchi ausiliari della linea non erano influenzati dalla lunghezza della stessa).

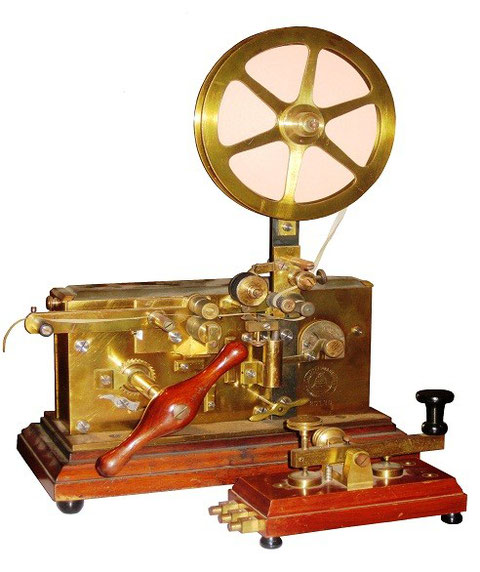

Il tasto

I servizi postali italiani adottarono un tasto di tipo svizzero, rientrante nella categoria dei tasti “europei” o “inglesi”, ossia a profilo alto che, collocati verso l’estremità del piano di lavoro, si manipolano meglio col braccio libero, senza appoggiare il gomito al tavolo, come invece è necessario fare con quelli bassi di tipo americano(6).

Verso la fine dell’Ottocento esso venne modificato per rispondere alle esigenze del

servizio in corrente continua col metodo americano, che come abbiamo visto richiedeva a riposo il mantenimento in chiusura del contatto di linea. Per ottenere ciò si adottò la proposta di Forcieri(7) di incernierare alla leva, dalla parte della mano dell’operatore, un dispositivo di bloccaggio del contatto in posizione chiusa, che durante la trasmissione doveva essere disattivato spingendo con le dita su una apposita “paletta” di ebanite, vedi figura 2.

Questa aggiunta rendeva però più faticosa la manipolazione per la posizione che

occorreva dare alle dita della mano, e non incontrò grande favore tra gli operatori, che anzi talora ne inibivano il funzionamento con qualche artificio, rischiando però così di invalidarne del tutto la funzione.

Sul lato posteriore del tasto erano presenti i tre serrafili di collegamento, numerati in modo crescente da sinistra a destra e facenti capo, rispettivamente, il n° 1 alla leva, il n° 2 all’incudinetta posteriore (contatto di riposo), il n° 3 all’incudinetta anteriore (contatto di lavoro).

Il commutatore

Noto come commutatore a tre spine o commutatore svizzero (Fig. 3), permetteva di

variare la configurazione del circuito costituito dai diversi apparecchi dell’ufficio e dalle linee ad esso facenti capo.

Consisteva di sei barrette di ottone incastrate tre su una faccia e tre, ortogonali alle prime, su quella opposta di un prisma di legno a base quadrata, in modo da rimanere isolate tra loro.

In corrispondenza dei punti di incrocio le barrette e il legno erano forati per poter far

passare una spina di cortocircuito. A seconda della posizione delle spine (al massimo tre) era possibile realizzare le ventuno configurazioni circuitali che soddisfacevano tutte le esigenze del servizio.

Lo scaricatore

Per evitare che durante i temporali la carica indotta sulla linea dai fenomeni atmosferici potesse danneggiare le apparecchiature della stazione, se non addirittura compromettere l’incolumità dell’operatore, si utilizzavano scaricatori a punte (Fig. 4).

Essi consistevano di tre barre verticali di ottone (di cui una larga il doppio delle altre due) montate su una base di legno e munite di punte regolabili. La barra più larga era connessa con la terra, le altre con le linee afferenti alla stazione. Le punte erano regolate in modo che arrivassero vicinissime alla barra che avevano di fronte (circa lo spessore di un foglio di carta sottile), senza toccarla; il loro potere dispersore consentiva la scarica a terra dell’elettricità atmosferica, mentre non interferiva con le basse tensioni di linea proprie al traffico telegrafico.

Il galvanometro

Lo scopo del galvanometro o “bussola” era di verificare la corretta circolazione della

corrente nella linea e di rilevarne eventuali variazioni anomale, sintomatiche di guasti o dell’esaurimento della sorgente di alimentazione.

La bussola utilizzata nei gruppi Morse italiani (Fig. 5) era detta “a 32 giri” dal numero totale di spire di filo conduttore, avvolte su un telaietto di legno, che la corrente percorreva creando il campo magnetico che faceva muovere un ago magnetizzato collegato all’indice della scala graduata.

Poiché un ago magnetizzato in assenza di altri campi si orienta nella direzione Nord-Sud del campo terrestre, lo strumento era montato in una scatola cilindrica di legno che poteva essere ruotata a volontà rispetto al basamento quadrato fissato al tavolo, in modo da poterlo mettere a zero in qualsiasi situazione e al variare della declinazione magnetica; la comunicazione coi morsetti era sempre assicurata da un sistema di contatti striscianti.

Per proteggerle da extracorrenti dovute a temporali e per ridurre l’usura del perno

dell’asse dell’ago, le bussole “a esclusione automatica” avevano un dispositivo costituito da una lamina conduttrice elastica che normalmente ne cortocircuitava i morsetti in modo

che gli avvolgimenti non fossero attraversati dalla corrente. Quando si voleva fare una misura si premeva su un apposito “tastolino” che facendo flettere la lamina interrompeva il cortocircuito, inserendo così lo strumento.

La macchina ricevente

Mentre altrove trovarono largo utilizzo gli apparecchi per la ricezione “a orecchio” dei

telegrammi, ossia i sounder(8), il cui vantaggio, oltre alla semplicità costruttiva, era di

consentire una più elevata velocità di ricezione, in Italia per motivi di conservazione

formale della documentazione relativa ai dispacci si preferì sempre il ricorso alle macchine scriventi (Fig. 6).

Esse erano però rumorose, e i telegrafisti più abili imparavano comunque a trascrivere i messaggi dal loro suono (da cui il soprannome gergale di “orecchisti”), senza dover leggere la zona, come invece facevano gli “zonisti”. Anzi, i primi addirittura fissavano al braccio scrivente della macchina un piccolo cono di carta per amplificarne il suono e per differenziarlo da macchina a macchina negli uffici dove ce ne era più di una.

La macchina scrivente in sostanza consisteva di una elettrocalamita che, percorsa dalla corrente, attraeva una leva in modo che questa spingesse la zona a contatto di una rotella inchiostrata. Lo scorrimento della zona, che veniva svolta da un apposito aspo, era prodotto da un motore a orologeria che andava periodicamente caricato, e che poteva venire messo in marcia o arrestato a volontà(9).

Le macchine adottate dall’Amministrazione postale italiana, benché realizzate da diversi costruttori (Gerosa, FACE, Ferreri & C., ecc.) erano tutte riconducibili al tipo Hipp. Sul lato posteriore del basamento in legno erano situati i serrafili di collegamento alla linea: due per le macchine ordinarie, cinque per quelle speciali con compito di traslazione.

Un secondo aspo completava la dotazione per consentire di avvolgere ordinatamente la zona su cui la macchina aveva scritto il messaggio.

Il soccorritore

Agli apparecchi sopra descritti, caratteristici del gruppo Morse standard, se ne aggiungeva all’occorrenza un altro, il soccorritore, che veniva utilizzato principalmente in ricezione (relais di ricevimento) per pilotare la macchina ricevente, quando essa non poteva funzionare direttamente con le deboli correnti che caratterizzavano le linee molto lunghe, e quindi era richiesto l’utilizzo di una batteria locale.

Soccorritori (in questo caso chiamati “traslatori”) venivano impiegati anche su linee divise in più sezioni, facendo compiere loro automaticamente il lavoro di inoltro dei dispacci da una sezione all’altra.

Nella telegrafia col sistema Morse si impiegavano relais di tipo “neutro”(10), costituiti da un’elettrocalamita la cui armatura, mobile tra due viti di arresto, veniva attratta in posizione di lavoro dal passaggio della corrente nell’avvolgimento, quale che fosse il suo verso, e riportata a riposo da una molla antagonista all’interruzione della corrente.

La linea di trasmissione

Si distinguevano linee interne agli uffici, rappresentate cioè dall’insieme dei conduttori (in filo di rame) che collegavano tra loro i diversi dispositivi, sulle quali c’è poco da dire, e linee esterne, che coprivano le distanze tra le quali si dovevano inviare i messaggi.

Queste ultime erano realizzate con conduttori metallici nudi, sostenuti per mezzo di

isolatori su pali di legno (preferibilmente castagno selvatico o larice rosso opportunamente selezionati e preparati). Le linee potevano essere bifilari o monofilari: quasi dai primordi della telegrafia infatti il “ritorno” della corrente venne affidato alla terra(11), impiegando così un solo conduttore con grande vantaggio economico. Il successivo proliferare di linee elettriche per il trasporto di energia (specialmente per la trazione elettrica), che utilizzavano anch’esse la terra come conduttore di ritorno, generando spesso disturbi, indusse però in seguito a tornare alle linee bifilari.

Per i conduttori veniva impiegato filo di ferro zincato o di bronzo fosforoso; il diametro del filo era scelto in base all’importanza della linea, alla sua lunghezza e alle condizioni ambientali. I valori standard nel caso del ferro zincato erano 5,08 mm (n° 6) per circuiti di grande importanza o linee soggette a forti nevicate, 4,31 mm (n° 8) di uso più generale, 3,17 mm (n° 11) per circuiti secondari. In alternativa, in bronzo fosforoso da 3 mm si realizzavano linee di campagna, e da 2 mm linee interne alle città.

Gli isolatori che sostenevano i conduttori erano realizzati in vetro o in porcellana(12). Quelli più antichi, dal caratteristico aspetto ovoidale, si basavano sul disegno di de Chauvin, alquanto carente sotto il profilo della robustezza. Per questo negli Anni Venti fu proposta una forma diversa derivata da quella degli isolatori dell’Amministrazione telegrafica ungherese, che venne adottata e utilizzata sino quasi ai nostri giorni.

Come veniva inoltrato un telegramma tra due uffici

La rete telegrafica era realizzata in modo da permettere lo scambio dei messaggi

direttamente tra uffici della medesima linea o tra uffici di linee diverse. In sostanza la rete nazionale era policentrica, con nodi importanti (in genere nei capoluoghi di provincia) collegati direttamente tra loro, dai quali si irraggiavano a stella le linee secondarie, ciascuna delle quali collegava in omnibus(13) sino a otto località minori.

Ogni linea aveva quindi due stazioni di estremità (capolinea) tra le quali erano presenti eventuali stazioni intermedie, tutte in grado di comunicare tra loro in tempo reale. Nei nodi, rappresentati da stazioni capolinea di più linee, i telegrammi invece all’occorrenza “transitavano”, ossia venivano ricevuti (trascritti) da una linea e quindi successivamente ritrasmessi sull’altra. L’invio di un telegramma tra due località minori poteva perciò richiedere più transiti (anche cinque!) attraverso nodi diversi, con i conseguenti tempi tecnici.

Per attivare il collegamento lungo una linea, in primo luogo l’operatore che doveva inviare un messaggio effettuava una chiamata, trasmettendo nell’ordine le lettere iniziali dell’ufficio chiamante e di quello chiamato: così se l’ufficio di Bologna chiamava quello di Verona, l’operatore trasmetteva sulla linea “B V”. Nel momento in cui l’impiegato di Verona era in grado di poter ricevere, rispondeva con l’iniziale del proprio ufficio: “V” nell’esempio.

L’operatore di Bologna dava allora il segnale di “inteso”, ossia lo speciale segnale “VE” (ove la sottolineatura indica che si tratta di un “carattere” unico corrispondente a una successione di punti e linee pari alle due lettere, senza separazione tra esse). Fatto ciò, iniziava la trasmissione della corrispondenza. La fine della trasmissione era indicata dal segnale “AR”. Vari altri simboli speciali erano in uso per indicare tipologia di messaggio (di servizio, urgente, di stato, ecc.) o necessità del servizio (fine dispaccio, attesa, invito a trasmettere, errore, ecc.).

Ciascun messaggio trasmesso si componeva di quattro parti distinte: il preambolo

(compilato a cura dell’impiegato che accettava il telegramma e contenente l’indicazione della categoria del telegramma, l’ufficio di destinazione, l’ufficio di provenienza, il numero di registrazione assegnato al dispaccio sull’apposito registro di accettazione, il numero delle parole, la data e l’ora), l’indirizzo, il testo e la firma, queste ultime tre parti ovviamente a cura del mittente.

Conclusione

Ho cercato di descrivere sinteticamente l’organizzazione tecnica alla base del traffico telegrafico terrestre, ma è chiaro che queste poche pagine sono ben lontane dall’esaurire l’argomento, al quale, come si noterà dalle fonti citate in bibliografia e rappresentate dai soli testi di cui ho conoscenza diretta, sono state dedicate, anche rimanendo in Italia, varie opere specifiche e dettagliate cui rimando senz’altro chi volesse approfondire.

Spero comunque di aver stimolato l’interesse dei lettori verso questa modalità di

trasmissione che anche se ormai innegabilmente obsoleta mantiene il suo fascino per essere stata la prima a consentire il reale “accorciarsi delle distanze” tra le persone e tra i popoli.

Note

1 Si veda la voce “Morse code” in Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code

2 Semplicemente contò il numero di caratteri presenti per ciascuna lettera nelle “casse caratteri” della

tipografia di un giornale locale di Morristown, NJ.

3 Friedrich Clemens Gerke era un musicista e scrittore, mentre Samuel Finley Breese Morse era in

primo luogo un affermato pittore: è singolare che i pionieri della telegrafia, sia pure in ambiti diversi,

fossero degli artisti!

4 Il codice Morse originale rimase in uso solo negli Stati Uniti e in Canada, giustificato dalla

leggermente maggiore velocità di trasmissione con esso conseguibile in virtù della minore

occorrenza di linee nei caratteri e della minor durata delle stesse.

5 È il caso di evidenziare, ad evitare fraintendimenti, che in questo specifico contesto la locuzione

“corrente continua” sta a indicare un passaggio permanente di corrente nel circuito; “corrente

continua” intesa come di polarità costante nel tempo veniva infatti impiegata in entrambi i sistemi.

6 Questo modo di manipolare è meno faticoso di quello americano e non dà luogo alla sindrome del

tunnel carpale che affliggeva invece i telegrafisti di oltre Oceano. Il tasto orizzontale (sia sideswiper

sia bug), che in Europa non ha quasi trovato applicazione, nacque infatti negli USA proprio per

contrastare tale sindrome, chiamata in gergo dai telegrafisti “glass arm”.

7 Pietro Forcieri, impiegato dei telegrafi a Sarzana verso la fine dell’Ottocento, scrisse anche un

manuale di telegrafia: “La telegrafia elettro-tecnica, guida per la conoscenza e maneggio degli

apparati telegrafici, principalmente di quelli a sistema Morse, Hughes, Wheatstone, Duplex e Meyer”,

pubblicato a Torino da Loescher nel 1883.

8 Il sounder non faceva parte della dotazione standard dei gruppi Morse degli uffici, ed era menzionato

“di sfuggita” dai testi italiani sulla telegrafia, anche se ne era nota la maggiore efficienza: in FERRINI,

CANTANI (v. bibliografia) a pag. 102 si segnala come con esso fosse possibile ricevere circa quaranta

telegrammi all’ora rispetto ai venticinque della macchina scrivente. Chi volesse saperne di più sul

sounder (e magari collegarne uno a un radioricevitore!) può vedere il mio specifico articolo

pubblicato su RadioKit Elettronica, n° 10-2010, pagg. 15-17.

9 Giusto per dare qualche dettaglio in più, anche ad uso di chi avesse una di tali macchine...

l’inchiostro (di colore blu!) era a base grassa, ad es. inchiostro grasso per timbri opportunamente

fluidificato con olio di oliva; la velocità standard di scorrimento della zona era di 1,10 metri al minuto;

la ricarica del sistema a orologeria si rendeva necessaria circa ogni dieci minuti di funzionamento

dello stesso.

10 Relais polarizzati, in cui l’armatura si spostava da una posizione all’altra a seconda del verso della

corrente percorrente l’avvolgimento, erano invece impiegati con i sistemi telegrafici utilizzanti

emissioni di due polarità diverse. Ma questa è un’altra storia...

11 Fu il fisico tedesco Karl August von Steinheil a realizzare nel 1838 le prime linee a conduttore unico,

oltre ad apportare vari altri perfezionamenti ai sistemi telegrafici.

12 Fu in Germania che vennero realizzati e utilizzati i primi isolatori telegrafici in porcellana. Questo

materiale era sicuramente il migliore che si potesse impiegare, sia dal punto di vista della resistenza

meccanica che delle caratteristiche elettriche.

13 Tecnicamente si distinguevano linee dirette, che collegavano tra loro i soli due uffici di estremità,

linee semidirette che avevano anche un ufficio intermedio, e linee omnibus in cui al filo di linea erano

allacciati diversi uffici intermedi. Le prime due collegavano centri importanti, le omnibus uffici

secondari.

Bibliografia

Per la stesura di questo articolo mi sono avvalso, oltre che dell’osservazione diretta delle apparecchiature,

della consultazione di alcuni testi e articoli tecnici “d’epoca”. Nel seguito ho segnalato ove ciascun

argomento è trattato in modo più esaustivo che altrove.

ALBANESE C., MAZZUCA T.: “Sistemi telegrafici moderni”, in L’Elettrotecnica, vol. XIV, n° 27, 1927, pagg. 645-

665. In particolare a pag. 646 è toccato l’argomento delle linee mono e bifilari.

CANTANI C.: “Guida del telegrafista”, U. Hoepli, Milano, 4ª ed., 1918. Alle pagg. 53-54 si trova una sintetica

descrizione delle regolazioni della macchina scrivente.

CESCO-FRARE G.: “Punto e linea – Il mio rapporto con il telegrafo”, in “Archivio per la storia postale”, n° 13,

maggio 2003, pagg. 85-101 (scaricabile all’indirizzo http://www.issp.po.it/articoli/13_Cesco-Frare.pdf).

Sono i ricordi di un telegrafista, che ben danno un’idea di quello che era il suo (faticoso!) lavoro.

FERRINI R., CANTANI C.: “Telegrafia elettrica, aerea, sottomarina e senza fili”, U. Hoepli, Milano, 1916. In

particolare si vedano le pagg. 60-88 per la sorgente di energia, le pagg. 89-91 per il tasto, le pagg. 204-

236 per la linea di trasmissione.

FOGLI F.: “Il telegrafo Morse spiegato in modo elementare e pratico”, Marsano, Genova, 3ª ed., 1936. Si

vedano le pagg. 16-33 per la sorgente di energia e le pagg. 53-56 per una esauriente descrizione delle

regolazioni della macchina scrivente.

GRISOLIA G.: “Manuale teorico-pratico per il telegrafista militare”, 2ª ed., Stianti, San Casciano Val di Pesa,

1930. Si vedano le pagg. 68-76 per gli apparati e i sistemi di trasmissione, le pagg. 46-50 e 68-69 per la

macchina ricevente, le pagg. 79-82 per l’impiego dei traslatori, le pagg. 85-107 per indicazioni sulla

compilazione dei telegrammi militari, che hanno molti aspetti in comune con quelli del traffico

commerciale.

MONACO U.: “L’automazione della rete telegrafica italiana”, CNR, Roma, 1961. L’argomento di questo studio

esula dal nostro campo di interesse, però alle pagg. 3-4 è data una breve ma chiara descrizione di

quella che era la struttura della rete telegrafica italiana prima della sua automazione.

PERDOMINI O.: “La telegrafia elettrica”, Vallardi, Milano, 1936. In particolare si vedano le pagg. 138-140 per

una esaustiva disamina dei vantaggi e svantaggi del sistema a corrente continua, le pagg. 68-81 per le

sorgenti di energia, le pagg. 81-86 per il tasto, le pagg. 104-106 e 140-142 per il commutatore, le pagg.

118-122 per le linee di trasmissione, le pagg. 110-111 per lo scaricatore, le pagg. 101-104 per il

galvanometro, le pagg. 86-96 per la macchina ricevente. Da questa opera vengono anche la fig. 1 e la

fig. 4 del presente articolo (in origine rispettivamente fig. 87 e fig. 69), pur modificate per migliorarne la

comprensibilità.

PESENTI M.: “Il telegrafista”, Società Editoriale Milanese, Milano, 1909. Si vedano le pagg. 87-90 per l’inoltro

dei telegrammi.

SERRA G. B.: “Dispositivi e materiali per l’armamento delle linee telegrafiche-telefoniche”, in L’Elettrotecnica,

vol. VIII, n° 13, 1921, pagg. 288-295. È una dettagliata descrizione dello stato dell’arte dei materiali

allora impiegati per la realizzazione delle linee, con critiche e proposte innovative.